代表者紹介(プロフィール)

石川立美子

1952年大阪生まれ。

大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程(健康科学専攻 発達人間学コース)修了。

認知症や脳梗塞、末期がん患者などの訪問介護を経験後、ケアマネジャーとして医療職などと多職種連携によるチームケアに携わる。また、社会福祉協議会職員として、地域の様々なサービス資源や地域住民の力を活用した地域包括ケアシステムの具現化に取り組む。その後は、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所などの運営管理に携わりながら、介護を通じて支え合う地域づくり促進を目的にした会社を設立する。デンマーク、カナダ、アメリカなどを訪問し、福祉先進国の現場を体験するなど海外事情にも精通している。また、プライベートでは4人の子育てと、義父母の認知症介護、実母の在宅ターミナルケアを経験。

現在は、それらの多様な経験に基づく具体的な事例を多用した認知症介護指導者として、各種講演・セミナー・執筆活動・介護事業コンサルティング・職員研修・ケアラー支援など多分野で活動中。

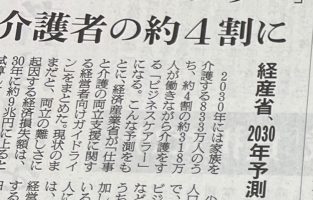

また、仕事と介護の両立支援にも注力しており、介護中のビジネスケアラーへの有料相談サービスや、企業向けの介護離職予防支援を提供。介護保険の基礎知識、施設選びのアドバイス、セカンドオピニオンの提供などを通じて、働きながら家族の介護を担う人々をサポートしている。企業向けには、従業員の介護離職を防ぐための研修や制度設計、助成金活用のアドバイスを行い、税理士、社労士等との連携を行ない、組織全体で介護と仕事を両立できる環境づくりを支援している。

主な肩書・保有資格

(株)介護共育研究会 代表

(社)豊中ファミリーケアステーションアリス甲子園管理者

認知症介護指導者

主任介護支援専門員

介護福祉士

社会福祉士

認知症ケア上級専門士

福祉用具プランナー

福祉住環境コーディネーター

レクリエーション1級介護士

エンドオブライフ・ケア援助士

佛教大学・日本福祉大学非常勤講師等 就任

一般社団法人日本ウエルエージング協会 理事